Rien que pour une scène très très courte, un seul petit plan : lorsque le personnage principal se laisse porter dans le ruisseau qui longe la route, en faisant la planche et en s'éloignant ainsi du spectateur, alors que seul le clapotis de l'eau se fait entendre dans le crépuscule ; et qu'alors, sur la route qui croise le ruisseau, un véhicule nous arrive dessus, musique à fond, vacarme assourdi.

L'effet est saisissant (peut-être facile, mais on s'en fout) et il donne le ton de ce que l'on va voir. En tout cas, pour moi, cette petite scène là est un drôle d’écho à l’ambiance de spleen socialo-existentiel généralisé de ce début d’année.

Un autre écho, c’est celui que ressentiront aussi toutes les personnes qui comme moi auront été bercées tout môme par le mythe du super-héros qui porte sa différence comme une malédiction davantage que comme un don : parce que la différence se paie, toujours, le personnage du film n’y échappera pas.

Thème maintes fois développé dans le comics mainstream US (les amateurs de blockbusters made in Marvel devraient sourire lors d’un petit clin d’œil particulièrement réussi, par ailleurs), directement hérité d’une tradition du mythe du surhomme qui devrait s’élever mais qui en est incapable, lesté par des attaches bien humaines, elles.

Si cela peut sembler vu et revu (surtout pour les lecteurs Lug des 70's), je ne me souviens pour autant pas d’avoir vu ce sujet aussi bien exploité dans le cinoche français.

Ah oui, parce que c’est un film français : je suis tellement peu enthousiaste quant à la majeure partie des long-métrages français que je vois que je ne puis que le remarquer, vindzouss’ : ainsi donc, le cinéma français peut parfois encore surprendre.

Et finalement, cette relecture rejoint donc quelque chose de plus large : la notion de différence, tout simplement.

Comment peut-on s’y retrouver, dans ce monde, si l’on y ressemble pas ? Si l'on se sent profondément différent, si on l'est ? Finalement, le film, dans sa tentative d’exploration d’un ressentiment singulier (l'incapacité à trouver sa place), est bien plus d’actualité que pas mal de longs métrages franchouillards casse-couilles qui se reniflent le cul sans jamais sonner juste. On est ni dans le nombrilisme rebutant, ni dans le clinquant tape à l’œil, on est… ailleurs. Dans un film où il y a des courses-poursuites avec des flics sans coups de feu, dans des évocations du surhomme sans combat, sans exploit salvateur (le coup de la béttonière, belle manière de se débarrasser d’un besoin tout en l’esquivant), dans une histoire d'amour qui échappe à beaucoup de clichés habituellement croisés sur les écrans…

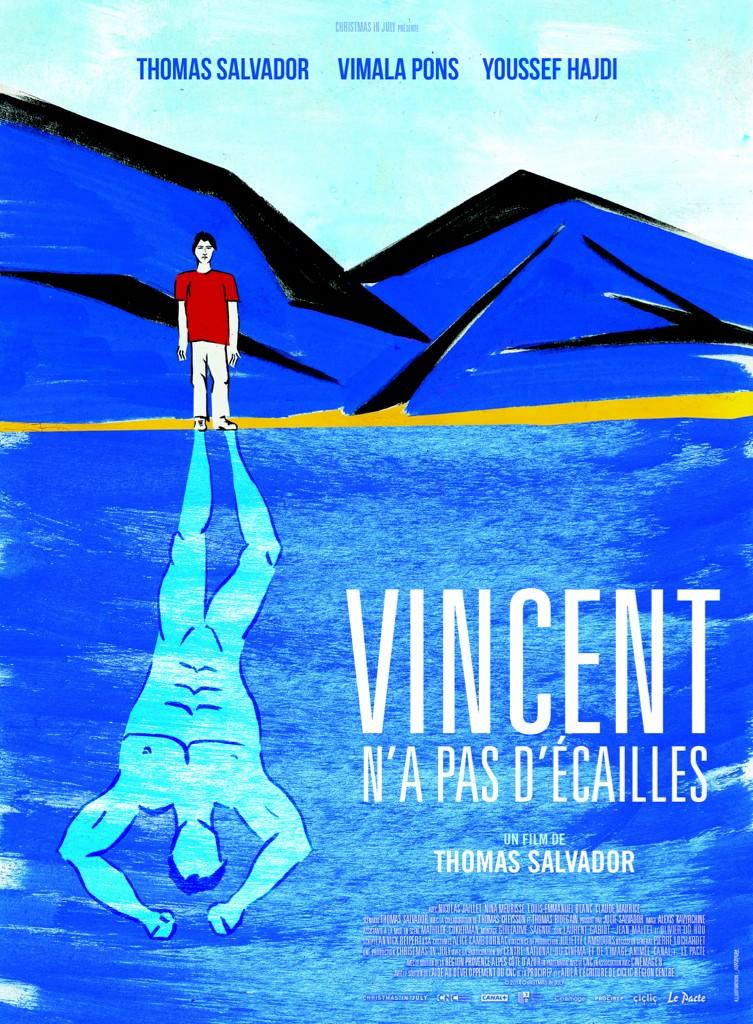

Les dialogues très rares, l’absence de musique (qui plus est, le générique de fin est affublé d'un inattendu super morceau de William Onyeabor, dont je croyais en avoir un peu marre - là, ça va !), et surtout une simplicité tellement frontale qu’elle en est déstabilisante, voilà quelques ingrédients supplémentaires pour une séance qui fait bigrement du bien. Alors oui, on peut trouver de solides problèmes de rythme à Vincent n'a pas d'écailles, c’est évident. Mais le film transpire tellement la sincérité et la simplicité qu’on s’en tape, de ces problèmes de rythme, et je veux bien aller voir des films avec des problèmes de rythme comme ça tous les jours, moi, tiens.

Thomas Salvador explique dans différents entretiens que raconter une histoire n’est pas son fort, qu’il n’est pas à l’aise avec ça. Peut-être que c’est cela qui l’a longtemps retenu du côté du court-métrage, où il lui était peut-être plus facile de contourner cet obstacle tout en s'essayant à quelque chose de plus évocateur que narratif.

Il y quelque chose de bancal dans ce film bien plus poétique que sa présentation ne le laisse supposer, mais on s’en tape. Ce qui reste une fois que l’eau s’évapore, c’est l’envie d’y retourner.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire